小脳性運動失調の評価とリハビリテーションについてまとめていきたいと思います。

目次

小脳性運動失調の評価とリハビリテーション

スポンサードサーチ

脳画像や脳科学についてもっと学びたい場合は

|

|

| 医療情報科学研究所 メディックメディア 2011-03-03 売り上げランキング : 40508

|

阪本 誠ら「Core stability training により運動失調および バランス障害が改善した重度小脳性および 感覚性運動失調の1症例」理学療法科学 32(3): 459–464,2017

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ptkanbloc/30/0/30_0_10/_article/-char/ja/https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/4/0/4_0_15/_pdfhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B0%E8%A9%A6%E9%A8%93

スポンサードサーチ

小脳性運動失調に関するオススメ記事一覧

- 小脳における運動の調節と運動学習はどのように行われるか?

- 小脳の機能解剖と脳画像の読み方!失調症状はなぜ起こるのか!

- 運動失調(協調運動障害)における姿勢や歩行制御能力の問題の捉え方とアプローチの戦略

- 運動失調(協調運動障害)における測定障害と運動分解における治療の考え方

- 運動失調(協調運動障害)における運動開始・停止遅延と反復拮坑運動障害における治療の考え方

- バランス評価の概要と評価方法、結果の解釈、リハビリ方法!

- 歩行の指標!評価バッテリーの概要と評価方法、結果の解釈

- 立ち上がり、着座動作とリハビリのコツ!神経基盤から筋活動、誘導方法まで!

- リハビリに役立つ脳画像!脳部位と機能局在、脳のつながりから考える画像の診方!

- 体幹機能の評価とリハビリテーション!評価尺度から臨床的評価、訓練内容のヒントが満載!

- 脳血管支配(前・中・後大脳、脳底・椎骨、内頸動脈)の役割と機能障害!

スポンサードサーチ

小脳性運動失調のなぜ?症状が起こる原因とメカニズム

小脳の機能と役割

小脳というと、リハビリにおいては失調が起こる部位というイメージが強いと思います。

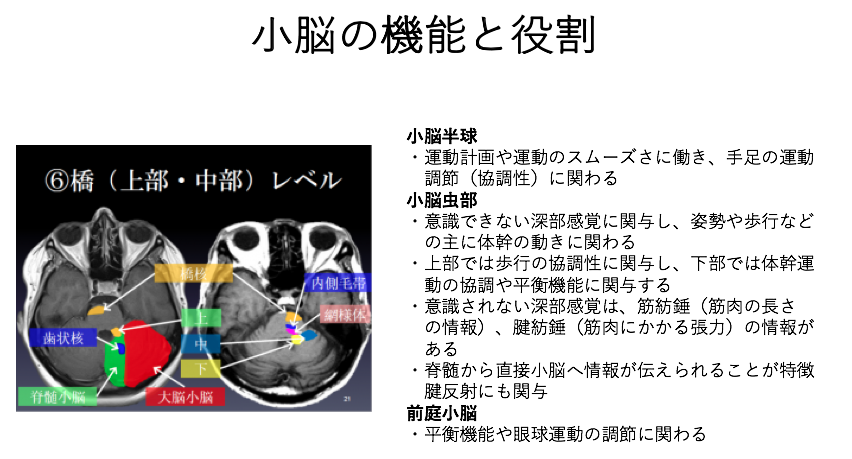

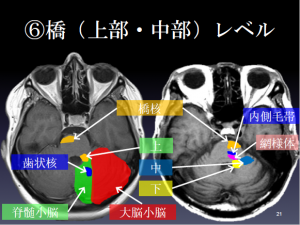

小脳は、小脳半球(大脳小脳)、虫部(脊髄小脳)、前庭小脳(片葉小節葉)に分けられています。

各領域の機能が異なっており、整理していきます。

出典:中上 博之先生 脳画像資料

小脳半球

運動計画や運動のスムーズさに働き、手足の運動調節(協調性)に関わる。

小脳虫部

意識できない深部感覚に関与し、姿勢や歩行などの主に体幹の動きに関わる。

上部では歩行の協調性に関与し、下部では体幹運動の協調や平衡機能に関与する。

意識できない深部感覚では、筋紡錘(筋肉の長さの情報)、腱紡錘(筋肉にかかる張力)の情報があります。

脊髄から直接小脳へ情報が伝えられることが特徴です。

腱反射にも関与しています。

前庭小脳

平衡機能や眼球運動の調節に関わる。

運動失調や協調性障害の定義から運動失調を考える

冒頭で話がありましたが、運動失調というと、「腕や足が揺れる」というイメージが強いと思われます。

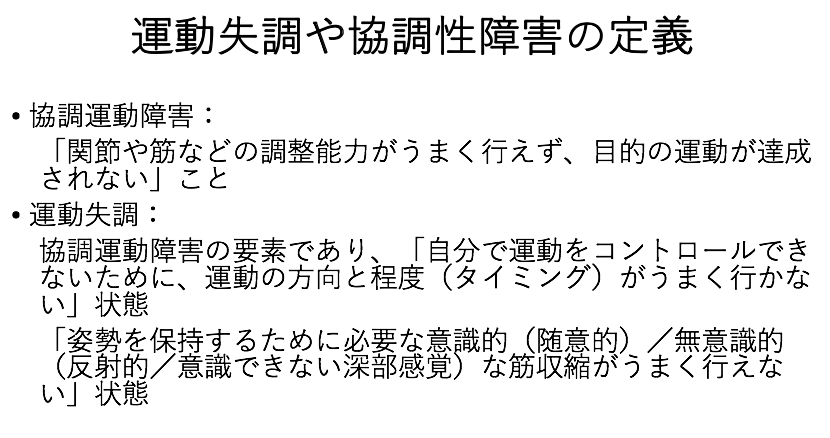

運動失調を考えていく場合には、まず協調運動障害を考えていく必要があります。

私たちは、例えば目の前にあるペットボトルに手を伸ばして取ろうとしたとき、どのような要素が必要になるでしょうか。

ペットボトルが置かれている位置の高さや方向に合わせて、タイミングよく筋肉を収縮させながら、関節運動を行っていく必要があります。

これは運動を行うために時間的、空間的な要素をコントロールできる能力がないと達成されません。

このことから、協調運動障害とは、「関節や筋などの調整能力がうまく行えず、目的の運動が達成されない」ということになります。

運動失調とは、協調運動障害の要素であり、「自分で運動をコントロールできないために、運動の方向と程度(タイミング)がうまく行かない」状態といえます。

また、「姿勢を保持するために必要な意識的(随意的)/無意識的(反射的/意識できない深部感覚)な筋収縮がうまく行えない」状態といえます。

小脳性運動失調の症状

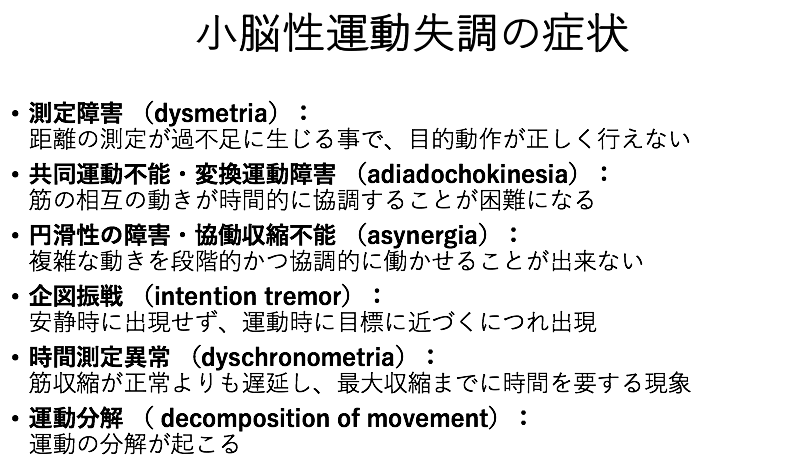

小脳性運動失調の症状には、以下のものがあります。

測定障害 ( dysmetria)

距離の測定が過不足に生じる事で、目的動作が正しく行えない。

(例) コップを持とうとしても距離が合わずに正しく持てない。また、持ったとしても正しく口に近づけられない。共同運動不能・変換運動障害 ( adiadochokinesia) 筋の相互の動きが時間的に協調することが困難になる。

(例) 手の回内・外を速くさせると、スピードや手の回し方がバラバラになる。円滑性の障害・協働収縮不能 ( asynergia) 複雑な動きを段階的かつ協調的に働かせることが出来ない。

(例) 後ろへ反り返るように指示した時、同時に膝を曲げてバランスをとるという動作が障害され、後方へ転倒しそ うになる。企図振戦 ( intention tremor) 安静時に出現せず、運動時に目標に近づくにつれ出現する。

(例) 何かを指で触れる時、物に近づくにつれて大きく揺れ、的確にそのものに触れることが出来ない、または上手 く触れられない。時間測定異常 ( dyschronometria) 筋収縮が正常よりも遅延し、最大収縮までに時間を要する現象。

(例) 両手を挙上する時、一側性の小脳障害時において、障害側の上肢が挙上するのに時間を要す。運動分解 ( decomposition of movement) 運動の分解が起こる。

(例) 示指で耳朶を真っ直ぐさすように命令すると、指先は三角形の2辺を通るようになる。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkpt/4/0/4_0_15/_pdf

小脳性運動失調では、各部位によって現れる症状が異なります。

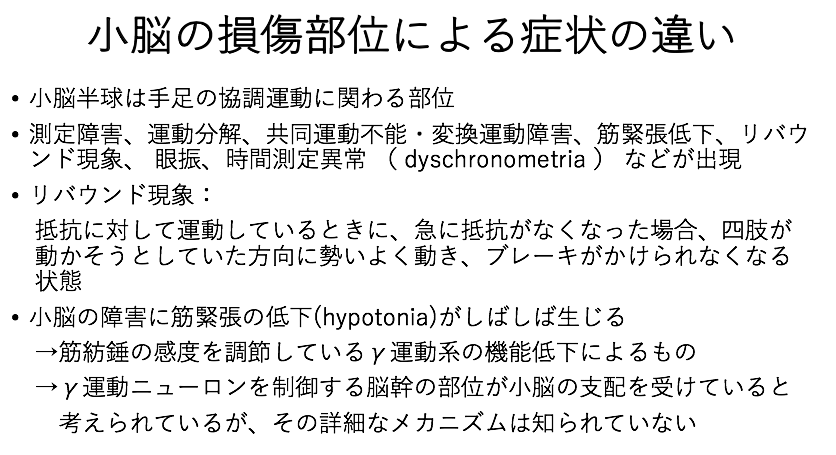

小脳半球

小脳半球は手足の協調運動に関わる部位です。

小脳半球の損傷では、 測定障害、運動分解、共同運動不能・変換運動障害、筋緊張低下、リバウンド現象、 眼振、時間測定異常 ( dyschronometria ) などが出現します。

*「リバウンド現象」とは、抵抗に対して運動しているときに、急に抵抗がなくなった場合、四肢が動かそうとしていた方向に勢いよく動き、ブレーキがかけられなくなる状態です。

*小脳半球の障害により筋緊張低下が起こるメカニズムとしては、

小脳の障害に筋緊張の低下(hypotonia)がしばしば生じる。

これは筋紡錘の感度を調節しているγ運動系の機能低下によるものと考えられる。

γ運動ニューロンを制御する脳幹の部位が小脳の支配を受けていると考えられているが、その詳細なメカニズムは知られていない。

http://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E5%B0%8F%E8%84%B3

とされています。

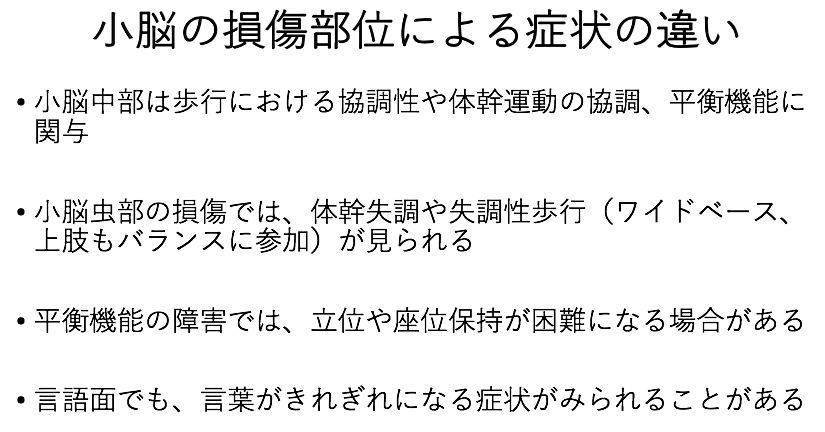

小脳虫部

小脳中部は歩行における協調性や体幹運動の協調、平衡機能に関与しています。

小脳虫部の損傷では、体幹失調や失調性歩行(ワイドベース、上肢もバランスに参加)が見られます。

平衡機能の障害では、立位や座位保持が困難になる場合があります。

言語面でも、言葉がきれぎれになる症状がみられることがあります。

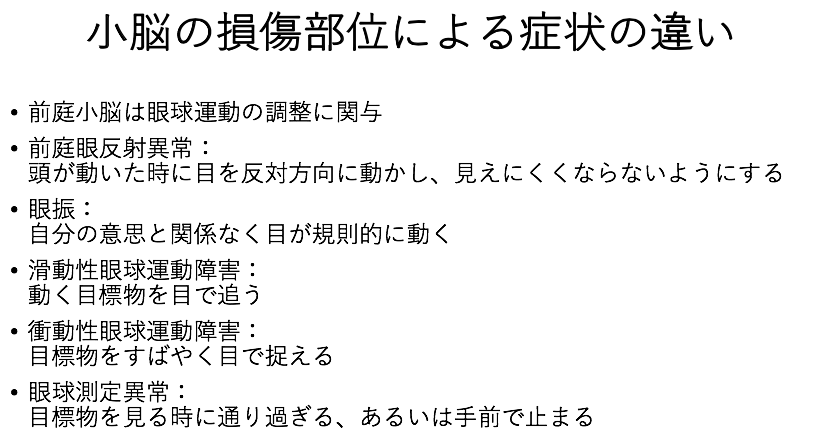

前庭小脳

前庭小脳では眼球運動の調整に関与しています。

前庭眼反射異常:頭が動いた時に目を反対方向に動かし、見えにくくならないようにする。

眼振:自分の意思と関係なく目が規則的に動く。

滑動性眼球運動障害:動く目標物を目で追う

衝動性眼球運動障害:目標物をすばやく目で捉える。

眼球測定異常:目標物を見る時に通り過ぎる、あるいは手前で止まる。

などの症状がみられます。

小脳に関しては以下の記事も参照してください。

- 小脳における運動の調節と運動学習はどのように行われるか?

- 小脳の機能解剖と脳画像の読み方!失調症状はなぜ起こるのか!

- 運動失調(協調運動障害)における姿勢や歩行制御能力の問題の捉え方とアプローチの戦略

- 運動失調(協調運動障害)における測定障害と運動分解における治療の考え方

- 運動失調(協調運動障害)における運動開始・停止遅延と反復拮坑運動障害における治療の考え方

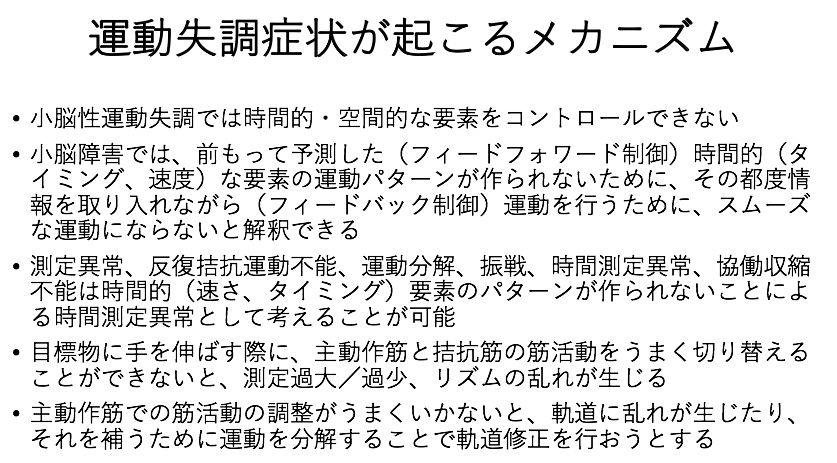

運動失調症状が起こるメカニズム

先ほど、小脳性運動失調では時間的・空間的な要素をコントロールできないと述べました。

小脳が障害されると、前もって予測した(フィードフォワード制御)時間的(タイミング、速度)な要素の運動パターンが作られないために、その都度情報を取り入れながら(フィードバック制御)運動を行うために、スムーズな運動にならないと解釈できます。

測定異常、反復拮抗運動不能、運動分解、振戦、時間測定異常、協働収縮不能は時間的(速さ、タイミング)要素のパターンが作られないことによる時間測定異常として考えることが可能です。

目標物に手を伸ばす際に、主動作筋と拮抗筋の筋活動をうまく切り替えることができないと、測定過大/過少、リズムの乱れが生じてしまいます。

また主動作筋での筋活動の調整がうまくいかないと、軌道に乱れが生じたり、それを補うために運動を分解することで軌道修正を行おうとします。

スポンサードサーチ

視床出血でなぜ運動失調が起きるのか!メカニズムと小脳との関係!

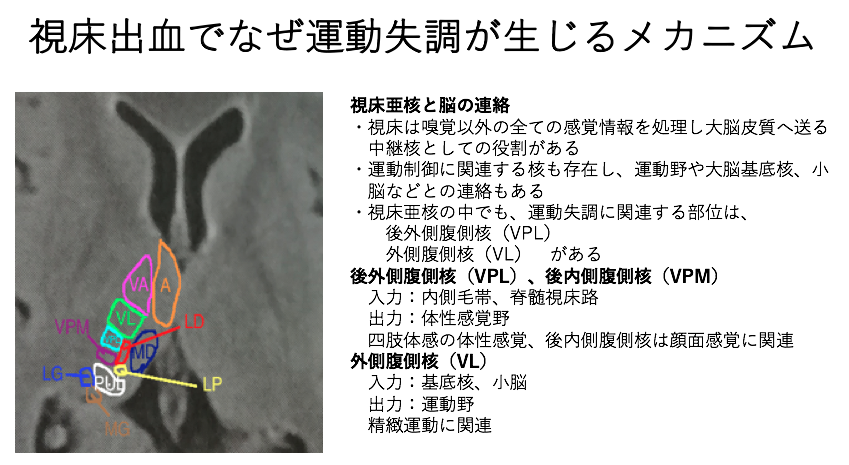

視床亜核と脳の連絡

視床では嗅覚以外の全ての感覚情報を処理し大脳皮質へ送る、中継核としての役割があります。

運動制御に関連する核も存在し、運動野や大脳基底核、小脳などとの連絡もあります。

ここでもうピンと来た方もいるかもしれません、小脳との連絡があるため、そこに関連する部位に損傷を受けると失調症状が生じる可能性があるのです。

視床亜核にはどのようなものがあり、脳画像上ではどこにあるのでしょうか。

図を見てもらうとだいたいのイメージはつくかと思います。

出典:中上 博之先生の脳画像資料

視床亜核の中でも、運動失調に関連する部位は、

・後外側腹側核(VPL)

・外側腹側核(VL)

があります。

それぞれの機能を見ていきます。

後外側腹側核(VPL)、後内側腹側核(VPM)

入力:内側毛帯、脊髄視床路

出力:体性感覚野

四肢体感の体性感覚、後内側腹側核は顔面感覚に関連

外側腹側核(VL)

入力:基底核、小脳

出力:運動野

精緻運動に関連

視床損傷と運動失調の種類

視床亜核の損傷のうち、VPL損傷では感覚性の運動失調、VL損傷では小脳性の運動失調が生じると言われています。

VPLは、後索路(触圧覚、振動覚、深部核)との関連があります。脊髄後索を通った情報は、VPL核を介して体性感覚野に伝えられます。

感覚性の運動失調においては、関節位置覚の消失による失調症状になります。

静止時や運動時の両方に動揺が起こるとされています。

四肢(主に下肢)に運動失調が出現しやすくなります。

感覚性失調かどうかを調べるものには、「ロンベルグ試験」があります。

ロンベルグ試験の概要は、以下のようになります。

被験者に足をそろえ、目を閉じて直立するように言う。実施者は被験者の近くに立ち、被験者が倒れて怪我をしないように注意する。

被験者の動きを周囲の垂直な物(部屋の柱やドア、窓など)と比較して観察する。

体の揺れがあれば、陽性と記載する(時として不規則に揺れたり、転倒したりすることもあるので注意する)。

基本的な特徴は、被験者が開眼しているときよりも不安定になるということである。

試験の基本的要領は次の通り。

1.被験者は手を体の側面に添え、開眼して足をそろえて立つ。

2.被験者が目を閉じ、そのまま実施者は一分間観察する。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B0%E8%A9%A6%E9%A8%93

ロンベルグ試験の2番目の閉眼課題では、視覚からの情報がない場合に、位置覚が正常であれば姿勢を保つことができます。

位置覚が障害されていると、姿勢の崩れが見られます。

これが、感覚性の失調の特徴になります。

VL損傷では小脳性の運動失調がみられます。

小脳性の運動失調では基本的には感覚障害は認められません。

小脳失調の症状としては、

・測定障害

・共同運動不能・変換運動障害

・円滑性の障害・協働収縮不能

・企図振戦

・時間測定異常

・運動分解

などが生じます。

小脳性の運動失調では感覚障害が認められないとしましたが、VPLやVLは近くにあることから、損傷度合いによっては小脳失調や感覚障害が同時に生じることもあると考えられます。

また、運動麻痺も同時に呈する事も十分考えられます。

症状を見極める一番確実な方法は、画像を見ることでどこが損傷されているかを評価することです。

私ももっと画像が見れるようにならないといけないと感じています。

スポンサードサーチ

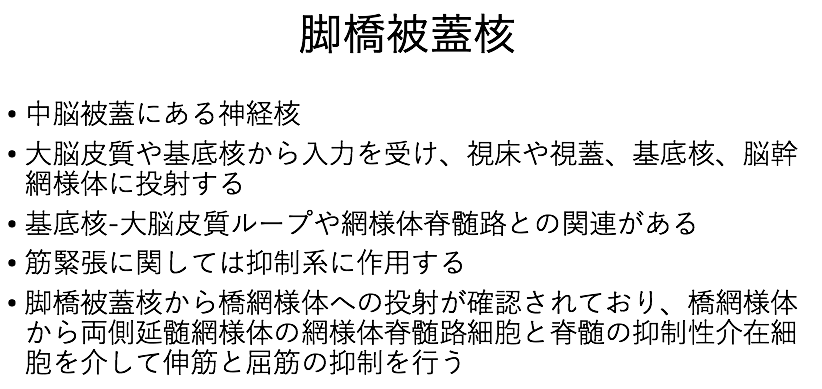

小脳の損傷と筋緊張低下のメカニズム-前庭脊髄路との関係-

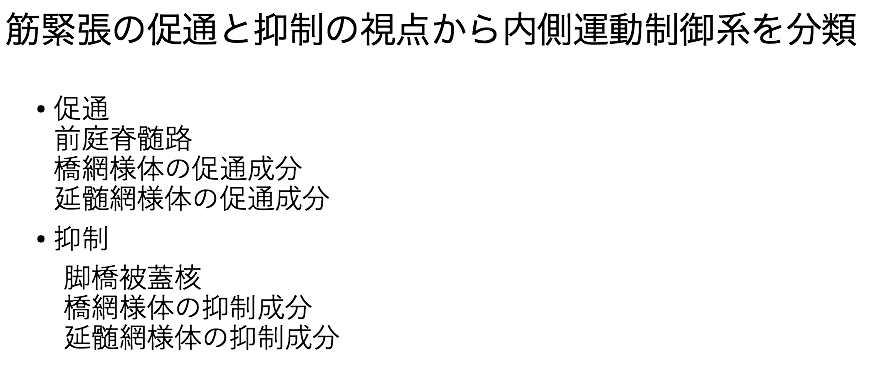

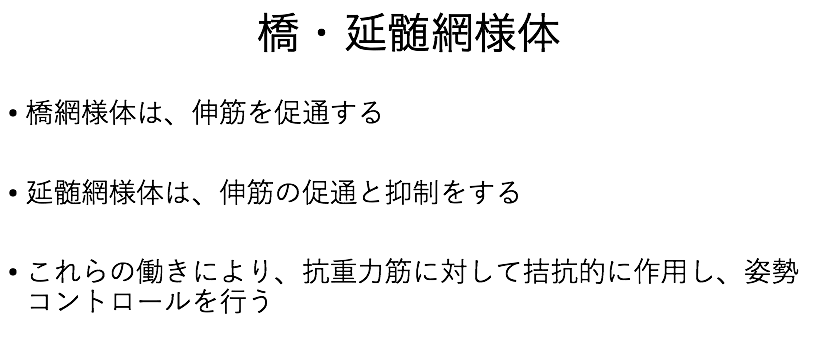

筋緊張の制御に関与する抑制系と促通系

筋緊張は、抑制系と促通系と言われる制御機構により、バランスが保たれることで、程よい張力をとることができます。

抑制系と促通系は、脳幹内で相互作用が図られるとされています。

普段何気なく行っている動作も、複雑な筋緊張の制御がなされているおかげで遂行が可能になります。

抑制系と促通系

筋緊張抑制系には、脚橋被蓋核や網様体脊髄路(抑制性)があります。

筋緊張促通系には、青斑核脊髄路、縫線核脊髄路、前庭脊髄路、網様体脊髄路(促通性)があります。

小脳に関係のある制御系は?

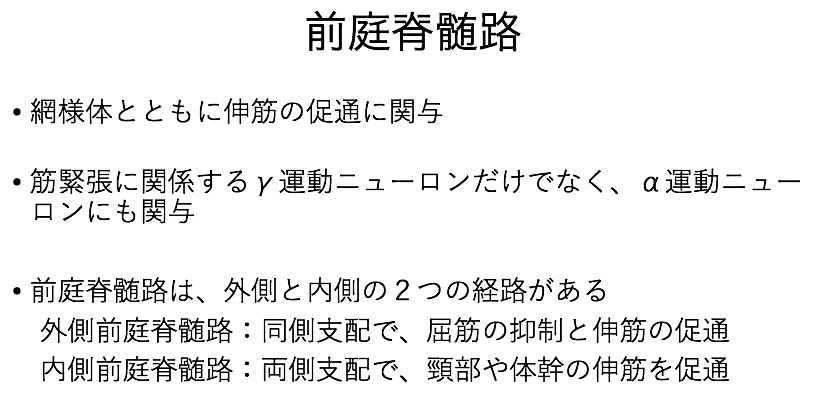

上記の中で、小脳との関連が深いのが前庭脊髄路になります。

筋緊張については以下の記事も参照してください。

錐体路と錐体外路の覚え方!随意性と筋緊張に関わる伝導路!

筋緊張にも関連することとして、連合反応に関する記事も参照してください。

脳卒中片麻痺者と連合反応!何がよくて何が良くないのか!

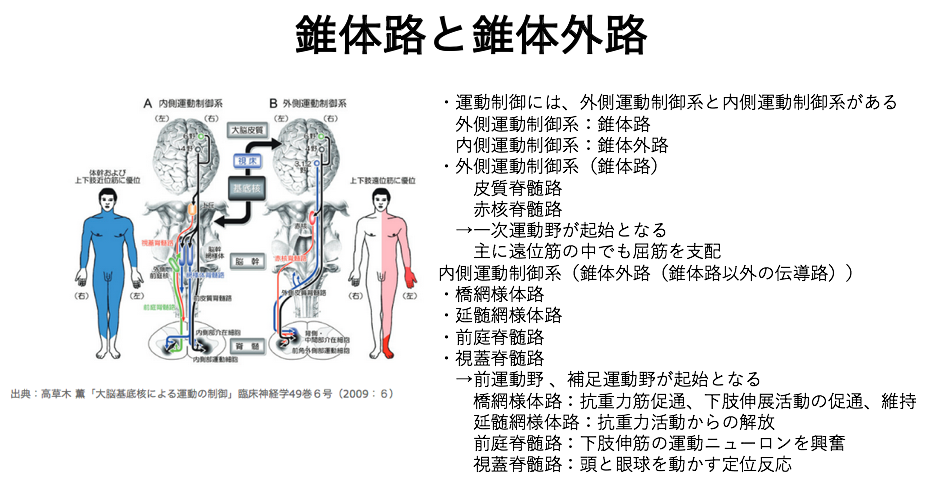

内側運動制御と外側運動制御

前庭脊髄路を説明するには、運動制御に関わる「内側運動制御」と「外側運動制御」についての説明が必要になります。

我々が姿勢や運動のコントロールをする際には、下行性の神経システム(神経伝導路)により、環境や場面に応じた運動遂行が可能になります。

神経伝導路には様々なものがありますが、脊髄のどの位置を通るかにより、「内側系」と「外側系」に分けられています。

内側系(腹内側系)

内側系に分類される下行性伝導路は、脊髄の前索や前側索を通ります。

内側系の運動制御では、両側の頭・頸部,体幹,上下肢の近位筋の運動に関与することがわかっています。

内側系の働きにより、姿勢の調整がなされ、動きの安定性が保証されます。

外側系(背外側系)

外側系に分類される下行性伝導路は、脊髄の背側索を通ります。

外側系の運動制御では、対側の手・足の遠位筋による運動に関与することがわかっています。

外側系の働きにより、リーチ動作や巧緻運動、歩行の細かな動き(歩行開始や停止)がスムーズに行われます。

前庭脊髄路の概要と機能

小脳と関係のある前庭脊髄路ですが、この下行性神経伝導路は内側(腹内側)系に分類されます。

前庭小脳には,頭の動きや重力に対する頭の相対的な位置の情報が前庭三半規管や耳石器から苔状線維を介して入る.

この部位のPurkinje細胞は前庭神経核に直接投射してニューロンを抑制する.

外側前庭神経核(lateral vestibular nucleus)からは内側および外側前庭脊髄路(medial and lateral vestibulospinal tract)が発して,体幹の筋 や四肢の伸筋(抗重力筋)の働きを調節する.

虫部のPurkinje細胞は室頂核のニューロンを抑制する.

室頂核ニューロンは左右の脳幹網様体と前庭神経核に投射しており, 前者からは網様体脊髄路(reticulospinal tract)が発し,後者からは外側前庭脊髄路(lateral vestibu lospinal tract)が発して,抗重力筋の活動を調節する.

標準神経病学 第2版

| 水野 美邦 医学書院 2012-03-28 売り上げランキング : 721598

|

前庭脊髄路は内側と外側に分けられています。

内側前庭脊髄路と外側前庭脊髄路

内側前庭脊髄路は、頸部や上部体幹、肩甲帯を両側性に支配しており、バランス保持に関与します。

外側前庭脊髄路では、動きの加速度に伴い同側上下肢の伸筋群の筋緊張を増加させ、バランス保持に関与します。

小脳損傷により筋緊張が低下するメカニズム

ここまでの話で、重要なポイントは以下の点になります。

・筋緊張の制御には、抑制系と促通系の相互作用が関与している

・筋緊張の促通系には前庭脊髄路が含まれる

・前庭脊髄路は小脳に関連がある

・前庭脊髄路には内側と外側に分けられ、体幹筋や四肢の伸筋(抗重力筋)の働きを調節し、平行保持に関与する

これらのことから、小脳の障害が見られると、筋緊張の促通系に関与する前庭脊髄路の機能低下が起こり、筋緊張の低下が起こることがわかります。

小脳障害では、体幹筋(コア)の機能低下が起こるこが観察されますが、このようなメカニズムによるものだと納得がいきます。

スポンサードサーチ

小脳性運動失調評価:SARA日本語版の概要と実施方法、結果の解釈

SARA日本語版の概要

小脳性運動失調の評価ツールのひとつに、SARA日本語版があります。

SARAは8つの評価項目(歩行,立位,坐位,言語障害,指追い試験,鼻指試験,手の回内回外運動,踵すね試験)から構成され、施行時間は4分と短く、簡便に評価が可能で、日常的に使用できる半定量的なものです。

SARAでは四肢、体幹の検査だけではなく、歩行、立位では点数の配分が高く重み付けされています。

同一評価者内および評価者間での評価のばらつきが少ないと言われ、失調症をスコア化できることに意義があります。

脊髄小脳変性症の病期とよく相関し、重症度評価としては優れているとされています。

SARA日本語版の実施方法

1)歩行

①壁から安全な距離をとって壁と平行に歩き、方向転換し、②帰りは介助なしで継ぎ足歩行

2)立位(開眼)

①自然な立位

②足を揃えて

③継ぎ足

3)座位(閉眼)

両上肢を前方に伸ばした姿勢で、足を浮かせてベッドに座る

4)言語障害

通常の会話で評価する

5)指追い試験

被検者に自分の人差し指で、検者の指の動きにできるだけ速く正確についていくように指差しさせる。30㎝を2秒かけて動かす。5回繰り返す。

6)鼻ー指試験

7)手の回内外運動

8)踵ーすね試験

評価用紙のダウンロードはこちらから

結果の解釈

各評価項目における得点の合計点を算出します。40点満点で、得点が高い方がより失調が重症となります。

Kimらの報告を参考にしたカットオフ値では、8点以下を独歩可能群、8点を上回った場合移動介助群とすることもあるようです。

SARAを用いることで、運動失調や歩行の経時的変化を捉えることが可能であり、リハビリテーションプログラムを立案する上で有用となります。

一方、SARAは1点の重み付け(比重)が均等でないこと、評価者間、評価者内のわずかな誤差にも影響してしなど、安定性にも問題があるとされています。

スポンサードサーチ

上肢運動失調症の臨床症状と評価の視点・方法

測定異常

視覚的な異常は認められないが、目標の対象物をつかもうとすると目標を超えたり(測定過大)手前で止まることがあります(測定過小)。

運動失調はフィードバック系の障害と言われていますが、眼振があれば視覚情報入力に問題が生じるため、四肢の失調症状に影響があります。

日常場面では、コップを取りたいが行きすぎてコップに手が当たりコップを倒してしまう、または手前でコップをつかむ動作だけをおこなってしまう、スプーンでお皿の食べ物をすくおうとするがお皿にスプーンを当ててしまう、などが見受けられます。

反復変換運動障害

主動作筋と拮抗筋を交互に(迅速でリズミカルに)運動させるような反復運動の際、リズムが乱れ、不規則でぎこちない運動がみられます。

前腕回内外を繰り返す動きが代表例です。

共同運動障害

各筋の働くタイミングのずれや、逆に同時に働いてしまうことで、多数の関節を協調して動かすことができない状態です。

歩行において、下肢の振り出しのタイミングに合わせた上肢・体幹のバランスの取り方が乱れると転倒のリスクが高まります。

運動の開始や停止の遅延

随意運動の開始や停止が遅れます。時間的測定異常とも呼ばれます。

振戦

目的物へのアプローチの際、目的物に近づくと四肢の先端部の揺れが大きくなっていくことを企図振戦と言います。

日常生活上では、スプーンでお皿の食べ物をすくおうとするが、手部が激しく動揺して食べ物がスプーンからこぼれ落ちてしまうなどが見受けられます。

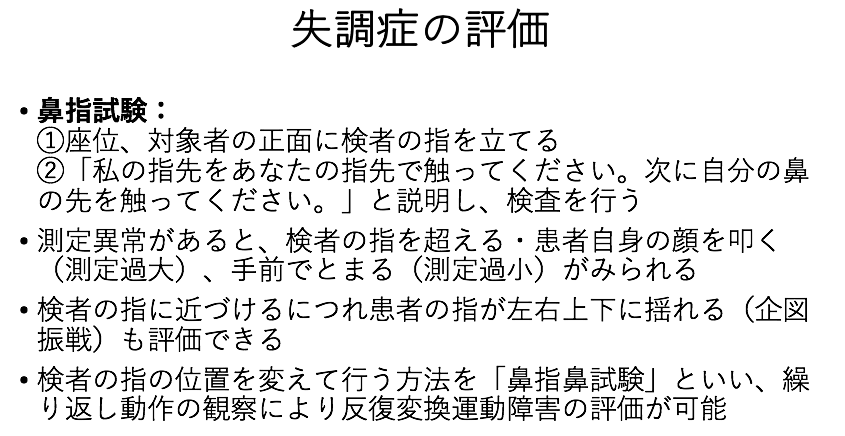

鼻指試験:

①座位、対象者の正面に検者の指を立てます。

②「私の指先をあなたの指先で触ってください。次に自分の鼻の先を触ってください。」と説明し、検査を行います。

*測定異常があると、検者の指を超える・患者自身の顔を叩く(測定過大)、手前でとまる(測定過小)がみられます。

*検者の指に近づけるにつれ患者の指が左右上下に揺れる(企図振戦)も評価できます。

*検者の指の位置を変えて行う方法を「鼻指鼻試験」といい、繰り返し動作の観察により反復変換運動障害の評価が可能です。

線引き検査:

一定間隔を空けた2本の垂直線が引かれた用紙を患者の正面に置き、片方の線上からもう片方の線上に線を引かせます。

*測定異常では到達する前で止める(測定過小)、線を超える(測定過大)を観察できます。また、振戦の程度もおおまかに評価できます。

打点検査:

用紙にダーツの的のような同心円を書き、中心に鉛筆で点を打たせます。

1秒間に1回のペースで、手拍子をとりながらそれに合わせるように打たせます。

*振戦があれば、中心から離れた所に打点が多くなり、動作のリズミカルさを見ることで、反復変換運動障害の評価が可能です。

手回内・回外試験:

一側上肢を前方挙上させ、手指は開いた状態でできる限り速く回内・回外させます。

*反復変換運動障害があれば、回内外の角度の減少や、切り返しのリズムの乱れが生じます。

*もう一方の上肢を前方挙上させ、その手掌を上に向け、そこに向けてリズムよく叩かせます。リズムの乱れをみることで、変換運動の拙劣さを評価することができます。

*筋緊張異常や運動麻痺があると検査は陽性になるため注意が必要です。

肩揺り試験:

立位でリラックスした姿勢をとり、セラピストが後方から体幹を保持し、前後に揺さぶります。

*筋緊張低下があると、上肢は大きく揺れます。

簡易上肢機能検査(STEF):

STEFを実施することで、物品移動に伴う上肢の失調症状の質的評価が可能となります。

STEFの各検査項目の特徴や巧緻動作については以下の記事も参照してください。

指のつまみ、握り・把握、巧緻動作と解剖運動学的分析!評価とリハビリテーション!

書字:

書字動作により、失調症状の評価や、変化を捉えることに役立ちます。

運動失調の場合、徐々に文字が大きくなっていく大字症がよく観察され、測定障害や協働収縮不能などにより書字動作が困難になることが多くあります。

運動分解:

上肢を伸展させた位置より示指で耳に触れます。

*通常、直線的に耳に触れますが、それが困難になります。

Stewart-Holmes反跳現象:

肘屈曲に対し、最大抵抗を加え、急に離したときの状態を見ます。

*運動失調では離された手が顔や胸を強く打ちます。

*危険なため、顔に当たらないようにセラピストの手でカバーしておきます。

スポンサードサーチ

動画でさらに詳しい説明を確認

チャンネル登録よろしくお願いします⇨https://bit.ly/37QHaWc

スポンサードサーチ

小脳性運動失調に対する重錘や弾性緊縛帯を用いたリハビリテーション

小脳性運動失調では時間的・空間的な要素をコントロールできない

小脳性運動失調を考える上で整理しておきたいことが、「協調運動障害」と「運動失調」になります。

私たちは、例えば目の前にあるペットボトルに手を伸ばして取ろうとしたとき、どのような要素が必要になるでしょう

ペットボトルが置かれている位置の高さや方向に合わせて、タイミングよく筋肉を収縮させながら、関節運動を行っていく必要があります。

これは運動を行うために時間的、空間的な要素をコントロールできる能力がないと達成されません。

このことから、協調運動障害とは、「関節や筋などの調整能力がうまく行えず、目的の運動が達成されない」ということになります。

運動失調とは、協調運動障害の要素であり、「自分で運動をコントロールできないために、運動の方向と程度(タイミング)がうまく行かない」状態といえます。

また、「姿勢を保持するために必要な意識的(随意的)/無意識的(反射的/意識できない深部感覚)な筋収縮がうまく行えない」状態といえます。

小脳が障害されると、前もって予測した(フィードフォワード制御)時間的(タイミング、速度)な要素の運動パターンが作られないために、その都度情報を取り入れながら(フィードバック制御)運動を行うために、スムーズな運動にならないと解釈できます。

測定異常、反復拮抗運動不能、運動分解、振戦、時間測定異常、協働収縮不能は時間的(速さ、タイミング)要素のパターンが作られないことによる時間測定異常として考えることが可能です。

目標物に手を伸ばす際に、主動作筋と拮抗筋の筋活動をうまく切り替えることができないと、測定過大/過少、リズムの乱れが生じてしまいます。

また主動作筋での筋活動の調整がうまくいかないと、軌道に乱れが生じたり、それを補うために運動を分解することで軌道修正を行おうとします。

小脳性運動失調に対するリハビリテーションの考え方(脳科学的視点を元に)

小脳の運動制御回路

小脳はよくフィードバックを用いた誤差学習に関与していることが知られています。

このフィードバック誤差学習ですが、小脳の他にも背外側前頭前野(DLPFC)や運動前野、頭頂連合野、一次感覚運動野も関与するとされています。

背外側前頭前野(DLPFC)は、運動前野と小脳の回路を認知的に監視する役割があるとされており、学習場面の際に意識を集中するようなときにonになるシステムだと考えられています。

それにより、小脳ではある変数(例えば線引き課題で線からの距離など)に対して誤差を修正するための監視と内部モデルを更新していきます。

左DLPFCは小脳に対して、取り扱う変数が何であるかを指示し、注意を集中させて、課題に必要なワーキングメモリーを駆動させ、課題制度を高めるための指令的役割を担うものと考えられる。

酒井浩「小脳研究の進歩と作業療法」OTジャーナル vol.45 no.7

これらの回路をonにさせるためには、リハビリテーション実施時の注意点として、

・誤差の発生に気付かせる

・行動の目標を提示する(速く、遅くなど)

が必要だと考えられています。

重錘や弾性緊縛帯を用いたリハビリテーションの効果

小脳性運動失調に対しては、重錘や弾性緊縛帯を用いることがよくあります。これらの効果として、

・四肢の拮抗筋間の活動量に変化をもたらす

・α、γ運動繊維の発射の増加により、筋紡錘からの求心性発射を介して中枢への固有感覚入力を増加させる

・負荷が障害部位に対する被験者の認識を高め集中力を高める

・持続的に筋紡錘を伸張することにより、 筋紡錘からの求心性発射を増加させる

などが考えられています。

田平ら(1998)によると、重錘は250gの負荷量が上肢機能の改善に効果的であることが示唆されたとなっています。

また、酒井ら(2000,2005)によると、運動失調が認められる者に対して、弾性包帯・重錘の装着部位別条件、スプリント装着においての、線引き課題(平面的)とスプーン操作(空間的)効果比較(面積値)では、弾性包帯前腕装着、スプリントの順で効果があり、空間課題では有意差がなかったとしています。

さらに、弾性包帯は筋緊張低下が認められる対象者に、スプリントは筋緊張低下がなく振戦が主となる方に効果的だとされています。

これらの装具療法では、効果が減少する時期は課題によって異なり(運動制御の難易度の低いものから効果がなくなる)、効果がなくなった時期以降は、装具除去でも課題の成績は向上するとされています。

酒井は、

弾性包帯を含む装具療法の即時的な制動作用が、上肢の動揺を軽減し、結果として課題の難易度を下げることに役立ち、患者は正確な制御というスキーマに集中することができる。

このことは、無装着時に「制動」と「正確な制御」というdual taskを強いられていたDLPFCの過負荷を、「正確な制御」というsingle taskに軽減させることに役立つのではないかと考える。

と述べており、このような環境調整が、運動学習を促進させる要因になるのではないかと考えているようです。

スポンサードサーチ

コアトレと重度運動失調におけるリハビリテーションの可能性

文献の概要

要旨:〔目的〕 Core stability training ( CST )が運動失調とバランス能力に及ぼす影響について検討した. 〔対象と方 法〕発症から 3 年経過した橋出血後の50歳代男性. 運動麻痺はなく四肢体幹に重度運動失調, バランス障害,歩行障害を呈していた. 週1回 60分, 理学療法士が自宅訪問し介入した. 介入開始から4週間( A 期)は, 筋力増強練 習, 寝返り, 移乗の練習を行った. その後の 4 週間( B 期)は, それらに CST を付加した. 〔結果〕 B 期においてのみ, scale for the assessment and rating of ataxia のスコアが 3.5 点, Ber g balance scale のスコアが 2 点改善した. 〔結語〕 CST は重度運動失調症例の運動失調とバランス能力を改善する可能性がある.

阪本 誠ら「Core stability training により運動失調および バランス障害が改善した重度小脳性および 感覚性運動失調の1症例」理学療法科学 32(3): 459–464,2017

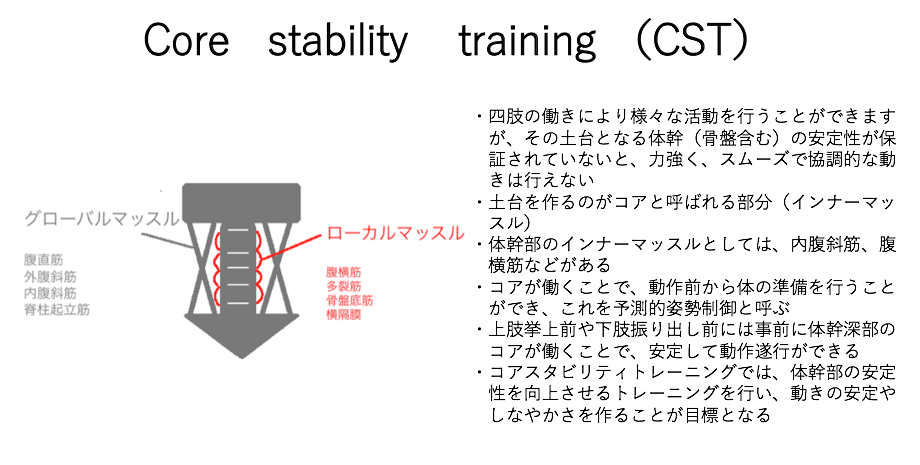

用語の確認:Core stability training (CST)

人間の体は、四肢の働きにより様々な活動を行うことができますが、その土台となる体幹(骨盤含む)の安定性が保証されていないと、力強く、スムーズで協調的な動きは行えません。

その土台を作っているのがコアと呼ばれる部分で、インナーマッスルなどと呼ばれることもあります。

体幹部のインナーマッスルとしては、内腹斜筋、腹横筋などが知られています。

コアがしっかりと働いていることで、人は何か物事を行う前から体の準備を行うことができ、これを予測的姿勢制御と呼んでいます。

腕を伸ばす前や足を振り出す前には前もって体幹の深部にあるコアが働くことで、私たちの体は安定して動作の遂行ができるようになっています。

コアスタビリティトレーニングは、そのような体幹部の安定性を向上させるトレーニングを行い、動きの安定やしなやかさを作るトレーニングになります。

用語の確認:scale for the assessment and rating of ataxia (SARA)

SARAは小脳性運動失調や脊髄小脳変性症の評価ツールのひとつです。

SARAは8つの評価項目(歩行,立位,坐位,言語障害,指追い試験,鼻指試験,手の回内回外運動,踵すね試験)から構成され、施行時間は4分と短く、簡便に評価が可能で、日常的に使用できる半定量的なものです。

SARAでは四肢、体幹の検査だけではなく、歩行、立位では点数の配分が高く重み付けされています。

同一評価者内および評価者間での評価のばらつきが少ないと言われ、失調症をスコア化できることに意義があります。

精髄小脳変性症の病期とよく相関し、重症度評価としては優れているとされています。

体幹部の安定と失調改善の関係性

私も失調症の方に対して、体幹筋を安定させるようなトレーニングを行ったことで、バランス能力や歩行、失調症の改善が得られたことを経験しています。

なぜ体幹を鍛えることで、失調症状が改善するのでしょうか。

先ほど体幹筋の安定性は、四肢の安定した運動を保証することを説明しました。

バランス維持や歩行では、体幹から下肢の協調的な筋活動が要求されます。

体幹筋のスタビリティが低下しているような対象者にとっては、体幹筋の安定性が保証されることで、体幹と下肢が連動した中での協調的な筋活動が向上することで、バランスや歩行能力の改善が見られる可能性があるのだと考えられます。

コアスタビリティトレーニングでは、バランス維持や歩行などの実際の動作練習と比較すると、動き自体がゆっくりなものとなっています。

素早い動きが要求される運動は、協調的・瞬発的な筋活動がかなり必要ですが、ゆっくりとした運動であれば課題の難易度は下がり、筋活動の学習も行いやすくなります。

文献のなかでも、重度失調症者では課題の難易度が高い(エラーが大きい)よりも、課題の難易度が低い(エラーが小さい)方が運動学習が行われやすいとの先行研究があると紹介されています。

小脳障害では、内部モデルの形成が大切だとされています。

ある運動を行うときに、最初は感覚に頼ることによって運動をコントロールしようとしますが(フィードバック)、練習を繰り返していくことでその情報を誤差信号として内部モデルを作っていきます。

内部モデルが作られることにより、フィードフォワード(予測)に基づいた運動が行えるようになり、早くて正確、スムーズな運動が可能になっていきます。

運動学習や内部モデル形成を促すためにも、エラーの少ない課題を通じてリハビリを行うことが重要になるのかもしれません。

実際の動作練習をすることも大切ですが、このような考え方を知っておくのも必要だと感じます。

コアスタビリティートレーニングの実際

文献では背臥位での骨盤後傾させた状態でのブリッジ動作や、手すりにつかまりながらの膝屈伸運動をゆっくり、姿勢を保持するような形で行われていました。

ブリッジ動作については以下の記事を参照してください

ブリッジ(殿部挙上)運動の目的や効果、運動肢位による筋活動の違いと臨床応用

私は、臨床においては腹斜筋の活動を高めるために座位での体幹回旋や側方リーチ動作をよく行います。

体幹を回旋する際には、例えば左回旋では右の外腹斜筋と左の内腹斜筋が働きます。

また、体幹屈筋と伸筋が両側でしっかりと収縮している必要があります。

このように様々な筋が協調して働く必要がある運動になります。

側方リーチでは、リーチした側と反対側の体幹筋の筋活動が高まります。

このような動作を通じて体幹の安定性を高め、バランス能力や失調症の改善を図るために利用しています。

体幹機能の評価やリハビリテーションについては以下の記事も参照してください。

体幹機能の評価とリハビリテーション!評価尺度から臨床的評価、訓練内容のヒントが満載!

スポンサードサーチ

動画でさらに詳しい解説を確認

チャンネル登録よろしくお願いします⇨https://bit.ly/37QHaWc

スポンサードサーチ

脳卒中では損傷部位別の評価とアプローチを行うことが必要ですよね?

呼吸療法認定士の資格を取りたい方は必見

呼吸療法認定士の資格勉強は隙間時間にするのがコツです。呼吸療法認定士 eラーニング講座

スキマ時間勉強ならリハノメ

PTOTSTのためのセミナー動画が見られます。各分野のスペシャリストが登壇しているので、最新の知見を学びながら臨床に即活かす事が可能です。

セミナーあるあるですが、、、メモ取りに夢中になり聞き逃してしまった。

なんてことはなくなります。何度でも見返す事が可能だからです。

高額なセミナー料+交通費、昼食代を支払うよりも、スキマ時間を見つけて勉強できる「リハノメ」を試してみるのも良いのではないかと思います。

臨床で差をつける人は皆隠れて努力していますよ。

長い期間で契約したほうが、月額が安くなります。

PT.OT.STのための総合オンラインセミナー『リハノメ』

PTOTSTが今より給料を上げる具体的方法

転職サイト利用のメリット

何らかの理由で転職をお考えの方に、管理人の経験を元に転職サイトの利用のメリットを説明します。転職活動をする上で、大変なこととして、、、

仕事をしながら転職活動(求人情報)を探すのは手間がかかる

この一点に集約されるのではないでしょうか?(他にもあるかもしれませんが)

管理人は転職サイトを利用して現在の職場に転職しました。

コーディネーターの方とは主に電話やLINEを通してのコミュニケーションを中心として自分の求める条件に合う求人情報を探してもらいました。

日々臨床業務をこなしながら、パソコンやスマホで求人情報を探すというのは手間ですし、疲れます。

そういう意味では、転職サイト利用のメリットは大きいと考えています。

転職サイト利用のデメリット

デメリットとしては、転職サイトを通して転職すると、転職先の病院や施設は紹介料(転職者の年収の20-30%)を支払うことです。これがなぜデメリットかというと、転職時の給与交渉において、給与を上げにくいということに繋がります。

それでも、病院や施設側が欲しいと思える人材である場合、給与交渉は行いやすくなるはずです。

そういった意味でも、紹介してもらった病院や施設のリハビリ科がどのような現状で、どのような人材が欲しいのかといった情報が、自分の持つ強みを活かせるかといった視点で転職活動を進めていくことが大切になります。

転職サイトは複数登録することも必要

転職サイトは複数登録しておくことが重要になるかもしれません。それは、転職サイトによって求人情報の数に違いが生じることがあるからです。

せっかく転職サイトを利用するのであれば、できるだけ数多くの求人情報の中から自分の条件にあった求人情報を探せる方が良いはずです。

その分複数のコーディネーターの方と話をする必要がありますが、自分のこれからのキャリアや人生を形作っていく上では必要なことになります。

また、コーディネーターの方も人間ですから、それぞれ特性があります。

自分に合う合わないと言うこともありますから、そういった意味でも複数サイトの登録は大切かもしれません。

とにかく行動(登録)!管理人も登録経験あり!転職サイトのご紹介!

ネット検索にある転職サイトの求人情報は表面上の情報です。最新のものもあれば古い情報もあり、非公開情報もあります。

各病院や施設は、全ての求人情報サイトに登録する訳ではないので、複数登録する事で より多くの求人情報に触れる事ができます。

管理人の経験上ですが、まずは興味本位で登録するのもありかなと思います。

行動力が足りない方も、話を聞いているうちに動く勇気と行動力が湧いてくることもあります。

転職理由は人それぞれですが、満足できる転職になるように願っています。

管理人の転職経験については以下の記事を参照してください。

「作業療法士になるには」「なった後のキャリア形成」、「働きがい、給与、転職、仕事の本音」まるわかり辞典

転職サイト一覧(求人情報(非公開情報を含む)を見るには各転職サイトに移動し、無料登録する必要があります)

①PT/OT/STの転職紹介なら【マイナビコメディカル】

Pingback: 小脳の損傷と筋緊張低下のメカニズム-前庭脊髄路との関係- | 自分でできるボディワーク